Não há oásis no deserto

hoje foi a vez da diarista e outras mais

o jornal anunciou o assassinato de

cinco mulheres por seus homens

outro dia uma juíza foi morta

na frente das filhas

em outros dias, horas, meses, anos,

agora, agorinha

por séculos dos séculos, amem e ai de nós

elas têm se revezado como em uma

corrida em meio ao deserto

uma a uma acredita no oásis e sucumbe:

a bruxa

a frentista

a cabeleireira

a advogada

a professora

a escritoras

a costureira

a médica

a manicure

e assim vão morrendo de

morte matada, todas

não há filhos nem filhas capazes

de salvar daquele que se entende

escarnecido, ainda que seja o pai

era necessário esfaquear dezesseis

vezes para que voltasse ao seu lugar

sucumbir diante das filhas ou

filhos é um morrer sem fim,

é cortar o osso e segurar a dor,

Doca Street, o assassino de Angela Diniz

morreu aos 86 anos

morreu de morte natural,

44 anos após o crime,

como um justo que nunca foi

“Não há oásis no deserto” (Venas Abiertas, 2023) é o livro de estreia de escritora gaúcha @catiasimon. Este pequeno livro traz muitos temas feministas, como o poema título, que protesta contra o feminicídio. Os poemas versam sobre dores que reverberam em todas as mulheres: as agruras da domesticidade, os incômodos ao patriarcado, a figura materna confinada na família. O poema título é o mais dilacerante. Ao relembrar o assassinato da socialite Angela Diniz, no ano de 1976 e a morte de seu algoz, denuncia a crueldade da sociedade patriarcal. Um feminicídio em que o assassino recebe uma punição leve (Doca foi condenado a 18 anos de prisão no segundo julgamento, mas cumpriu cinco anos) continua abrindo caminho para a execução de de outros feminicídios. Mulheres continuam sendo mortas por seus companheiros porque nossa voz ainda é desconsiderada. Nossos corpos são considerados úteis apenas para servir os homens. Não há como ler os poemas e não sentir sororidade, também pela ancestralidade. Vamos continuar batendo na mesma tecla até que a violência brutal contra as mulheres se extinga.

sobre folhas e vento, flávia quintanliha

Poema#25

entrou pela casa

como brisa fresca

em deserto

escorreu pelos tapetes

frêmito da noite

e fez-se ilha

entregue

sopro

que carregou em folhas

pelas ondas e no

caminho segurou a

mão e se fez beijo

o roçagado dos

corpos emergiu

dia em sorrisos

(sobre folhas e ventos, @flaquintanilha, @patua, 2022)

Vento e folhas são o tema da poeta Flavia Quintanilha, neste seu terceiro livro de poesia. Filósofa de formação, Flavia é um espirito inquieto que hoje faz estudos de doutorado na área de tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. Criou, em agosto deste ano, o grupo Mulherio das Letras SC, publicou a primeira coletânea com escritoras catarinenses, fundou o @jornalpoesia, com o qual tenho colaborado. Na sua cabeça fervilhante, enquanto lê poemas em voz alta, há planos para dominar a galáxia. Flávia sonha e realiza, mesmo conversando com o vento, as folhas, os livros, gatos, nuvens, mulheres. Esta poeta filósofa faz redemoinho em todo lugar que vai, acenando com a bandeira da poesia, sua paixão infinita.

Eu & Chico, de Dirce Mello

Em “Eu & Chico” (Autografia, 2017), a escritora carioca @dircemello realizou um sonho de onze entre dez mulheres. Um romance com um dos dois maiores ídolos da Musica Popular Brasileira desde os anos 1960. A inspiração nasceu da coincidência de ela e Chico Buarque de Holanda fazerem aniversario no mesmo dia.

O livro é composto de registro de entradas, como um diário, ou sua versão contemporânea, um blog. Como acontece no diário, o criador de “A banda” torna-se interlocutor e confidente invisível. As inspirações para cada entrada no diário são os versos de suas canções.

São sete anos, de 2014 a 2019, em que Dirce, então terapeuta, separada, mãe, recorda as canções de seu ídolo. Entre os versos, pescamos informações sobre sua vida: desde a juventude, a paixão pela música, o talento para o canto num desejo de vocação jamais realizado.

Depois de ler cinquenta páginas, conseguimos saber mais sobre a vida de Dirce. Dissimulada entre os versos está sua autobiografia. Nascida na zona norte, Dirce cruzava a cidade para estudar na zona sul e dar aulas numa escola pública. Ela ralou para se tornar professora universitária e deixou para trás o sonho de ser cantora. Restou o desejo de ser escritora.

Ela narra a busca frustrada do amor aos 60 anos; a felicidade das descobertas como terapeuta; as viagens pelo Brasil e para a Europa; o destino solitário das mulheres da família; a adolescência, como estudante do Colégio Pedro II; a juventude entre os descolados cariocas e a militância politica.

Fiquei pensando sobre as mulheres de nossa geração, que viram em Chico um modelo de masculinidade sensível. Nem sempre achamos equivalentes em nossa realidade concreta. Não é apenas o poeta que encanta, mas o artista que se posiciona com coragem nos anos de chumbo.

Tanto para feministas radicais quanto para as cultuadoras da natureza e do holismo, Chico Buarque surge como parâmetro. Nem todos os homens estarão à sua altura. A frustração na era dos amores líquidos é inevitável. Mas as personagens femininas criadas pelo poeta nos inspiram a torná-las concretas.

Histórias da cabrochinha, de Rozzi Brasil

“Histórias da cabrochinha”, de Rozzi Brasil, traz narrativas densas, na maior parte das 240 páginas. Em textos curtos e fragmentários, acompanhamos o desenvolvimento sentimental, intelectual e politico da cabrochinha. A palavra “cabrocha” situa-se no contexto da musica popular brasileira, em particular nas composições do samba carioca.

Rozzi nasceu no Rio e é compositora. Vem daí o titulo, que faz trocadilho com o gênero de histórias contadas para crianças. Ela é uma mulher negra e lésbica que conseguiu se formar em cursos para artistas da periferia, da Universidade das Quebradas, vinculada à UFRJ.

Rozzi nos leva a seu universo familiar, em que sobrevive a abusos, assédios, violência e estupros se refugiando na leitura de literatura. Há tantos relatos sobre violência que é preciso tomar fôlego para continuar.

Como aponta a critica Heloisa Buarque de Holanda, em texto de contracapa: “Histórias da carochinha é o retrato fiel de uma infinidade de mulheres que sobrevivem nesta primeira metade do século XXI, Brasil.” Não concordo com “infinidade”. Embora os relatos sejam representativos, não há infinidade.

Há muitas e muitas mulheres brutalizadas por um patriarcado e um capitalismo violentos, mas cada mulher que se torna autora é única. Graças ao amor à leitura, a politicas públicas e a psicanálise, Rozzi passa a ser uma supervivente.

Fiquei pensando que a ficção tem um potencial mobilizador muito maior do que o jornalismo. Por conta da mídia elitista a que somos submetidos, só certa literatura pode nos aproximar de um universo a que não temos acesso – nós que nascemos na classe média, e temos interesse de ir além dos muros que nos cercam.

Apesar de contar sobre brutalidades, este também é um livro sobre amores. Comove a mulher que se ilude até conquistar o amor-próprio. Não lembro qual o ponto da virada, mas sei que as memórias vão se tornando amenas. Talvez quando trocou a carência pela poesia e lutas cotidianas. Ai, ela passa a aceitar as vicissitudes da vida.

Quando se deixa de projetar um eu num outro, nos entregamos um mundo inteiro. Recomendo para quem quer deixar de ouvir historias da carochinha.

Yuquery, de Adrienne Savazoni

Yuqueri

Yuqueri, a palavra leguminosa,

Juqueri para os mais íntimos,

comida, remédio, flores, jardins,

poemas e canções te ornam.

Erva mágica do batismo

criaste um mundo teu.

Todo somente teu

em teu nome.

“Yuquery” (Arribaçã, 2023), de @adrienne_poeta_do_cerrado é uma poesiacanto* para um nome. Yuqueri é o nome de uma planta, nome que se origina do tupi yu-ker-i-y, “o rio do espinheiro que dorme, propenso a dormir”, em alusão às folhas do juqueri, que, quando tocadas, se deitam. É também o nome de um rio e ganhou fama nacional por causa de um hospital psiquiátrico. Para várias gerações, Juqueri foi sinônimo de asilo de loucos.

A poeta, pesquisadora e professora Adrienne nasceu no Parque Estadual do Juqueri e morou lá por 23 anos. O parque está situado na cidade de Franco da Rocha, na região noroeste do estado de São Paulo. A poeta conhece seu tema como a palma da mão. Os 34 poemas do livro oscilam entre a nostalgia e o lamento. Em 2021, um incêndio no parque devastou 85% de sua vegetação.

Franco da Rocha é o nome de um psiquiatra que trabalhou no Hospital Juquery. O médico é louvado em vários poemas, assim como os internos. Há, ainda, uma homenagem à Aurora Cursino, que depois de um casamento fracassado, foi diagnosticada esquizofrênica e internada no Juqueri, em 1944.

Adrienne se funde à natureza, cantando o rio, a terra, as matas. O livro traz ilustrações da filha. O traço infantil combina com a atmosfera primitivista da obra. Há dor e afirmação para a poeta nativa do cerrado. Ela logra êxito ao se entrega ao amor a terra. Li os poemas como se fossem cantos. Tão denso é seu tema que tive que parar a toda hora para pesquisar a respeito do que ela cantava. Adrienne incorpora vozes ancestrais para celebrar uma terra que um dia já foi sua.

*”Poesiacanto” é uma expressão usada para traduzir poemas coreanos com legado de cantos budistas.

meu último poema, de mariam pessah

estou lendo um poema e

gata Cristie vem me chamar

me leva ao tapetinho do banheiro

(adora deitar lá)

ronrona e faz olhinhos para mim

enquanto eu passo a mão uma e outra vez.

eu estava lendo um poema

poema de ira e raiva.

de morte.

mas também de resistência e amor as mulheres

enquanto acaricio a gata Cristie

penso

que diferente seria o mundo se

as pessoas se parecem com as gatas

e

em lugar de ameaçar e matar,

de mentir e trair

pedissem carinho quando assim o desejassem.

eu também ronronaria.

“meu último poema” (caravana, 2023), de @mariampessah, traz invenção e inversões, uma liberdade no trato da palavra que só poetas experientes ousam. Para a Mariam, este jogo é, antes de tudo, diversão.

Nestes 42 poemas, ela fala de assuntos graves, pandemia, , feminismo, preconceitos contra lésbicas e também sobre amor e mar. A pandemia surge em números: contando os dias em que está confinada e a curva crescente dos mortos. Com a peste, irrompe a raiva contra os tiranos.

Mas há ironia graciosa, num poema em que crítica uma colega poeta lésbica, como em ” a data e o poema ou tu bro 13″. E há lirismo com vários poemas dedicados ao mar. Como se vê no poema em destaque, uma das qualidades da poética de Mariam é a sutileza.

A poeta vai além da discussão de temas em forma linear. Brinca com a linguagem poética, alternando palavras em espanhol e em português, deslocando linhas dos versos, desmontando prefixos e sufixos.

Ela nos convida a um olhar lúdico, sem perder de vista a luta para a transformação social. A poeta é feminista radical, mas não se torna panfletária. Sua ironia nunca chega a ser grosseira e sua raiva é um brado para as manas seguirem adiante.

Mariam é argentina e chegou ao Brasil em 2001, fixando-se em Porto Alegre. Tem 5 livros publicados. Os mais recentes são “Em breve tudo se desacomodará (romance, 2022) e Grito de mar (poesia, 2019). É organizadora do Sarau das Minas.

Crônicas da Incontigência da Clausura – Cotidianos na Pandemia – vol. 1 – Marlene de Fáveri

Estas crônicas foram escritas originalmente para o Catarinas, um portal feminista e antirracista criado em 2016, em Santa Catarina. Quando a pandemia do coronavírus começou, em 16 de março de 2020, a poeta, escritora, professora e pesquisadora Marlene de Fáveri foi morar com a mãe na pequena cidade de Turvo, no interior de Florianópolis. É deste refúgio que ela começou a escrever crônicas. Nestas, ela discute temas palpitantes: sexualidade, violência contra as mulheres, racismo, politica, etarismo, entre outros.

Estes textos, lidos hoje, são um registro de um tempo em que o extermínio da humanidade por um vírus mortal foi considerado possibilidade. Marlene escreveu um diário em que descreveu a evolução da pandemia, dos primeiros tempos da ignorância total e descontrole sobre a doença e da necessidade de isolamento social até a sua atenuação.

Além de acompanhar semana a semana o descalabro da inação do governo federal, Marlene se volta para o seu microuniverso. Ao viver o cotidiano com a mãe, rememora quando plantava batatas com a família, numa colônia agrícola em Turvo.

É emocionante acompanhar sua vida, da ida para estudar o ensino médio, até a entrada na faculdade de Ciências Sociais, em Florianópolis. Ficamos sabendo de uma infância cercada por tabus, que levou aos primeiros traumas (abusos sexuais), até a libertação da mulher que, na pandemia, sente-se carente de gozar a plenitude da sexualidade.

Marlene ficou famosa nacionalmente por ter sido processada por uma aluna que a usou para entrar na Assembleia Legislativa, usando a famigerada tese de ideologia de gênero. Durante quatro anos tivemos que enfrentar não apenas o terror da pandemia. Também, o de uma ideologia de extrema-direita, com conivência da grande mídia. Marlene e outras vozes estiveram lá, para se insurgir e dizer não.

Quase todas as 25 crônicas deste volume são emblemáticas. Destaco a que a autora cita suas mãos grandes. Quando entrou na faculdade, uma colega tentou intimidá-la, dizendo que eram mãos de colona. Ela se envergonhou, até que um namorado a libertou do complexo, dizendo que era mãos argas para abraçar o mundo.

Marlene não nega as origens camponesas. Durante a pandemia, escrevia à noitinha, depois da lida no jardim e na horta. E produziu textos em que mescla saberes e sabores. Saberes de vida intelectual, nutrida por livros e estudos. Sabores de vida afetiva nutrida pelo amor à família, amantes e amigos.

A escritora é aquela alma completa, na qual todes desejamos nos inspirar. Sinto tê-la conhecido depois que a pandemia passou. Suponho que os leitores que acompanharam sua coluna se sentiram menos sozinhos. Lendo-as agora, percebo que teve êxito, não apenas em informar sobre o vírus, sobre feminismo e fascismo. E também , sobre a necessidade de poesia no cotidiano

Balas para quatro meninas, de Fátima Soares

Estes livretos da Coleção Mulherio das Letras, da @editoravenasabiertas são uma caixinha de surpresas. Quando abri o volume de @profafatimarsoares, me apaixonei. Parece uma miscelânea, por incluir três poemas em meio aos contos, mas “Balas para quatro meninas” tem projeto de livro. Há contos sobre violência contra mulheres, há crônicas debochando do patriarcado. Misturar tons emotivos não transtorna a pungência nos escritos da poeta e livreira da periferia de Recife.

Cada história ou poema tem linguagem precisa, usando de ironia ou lirismo, conforme o pedido pelo conteúdo. O olhar traz originalidade, vivacidade e pertinência Um dos melhores contos, “Vestido”, narra o encontro entre duas mulheres de condição social opostas. A mulher burguesa desafia o conforto de seu lar, das normas socias e de segurança para ajudar uma moradora de rua, que só precisava de um vestido e um banho para se sentir digna.

Esta percepção fina continua quando ela apresenta e representa outras personagens urbanas. A maioria são excluídos, como um alcoólico, no conto “nu”, diante de um olhar inocente. Ou a marginalidade do artista de rua, em “Tristicidade”, que acaba sendo confundido com um doente mental.

E com delicadeza, narra memórias de uma menina negra pobre. Tanto ela pode descobrir a falta de representatividade ao redor, como saber-se vitima preferencial da violência ou descobrir a sexualidade numa festa de Carnaval.

Para criticar o patriarcado, não poderia haver outro recurso senão a ironia. Aí, a escritora é exata no golpe. O riso escancara ao ler o “Ensaio sobre complexo do penduricalho”.

Fátima é das autoras que vão tecendo histórias que poderiam ter sido contadas por uma ancestral. Mas as narrativas têm um toque de inovação. E de felicidade, mesmo na lírica dramática, que é a escritora encontrar sua voz. A autora é também organizadora a coletânea “Velhas Sábias”, publicada em 2021, pelo selo Mulherio das Letras, em parceria com a Ipanec. Esta coletânea é um painel de histórias de mulheres diversas de Recife, entre elas, a agricultora Luiza Gonçalves, assentada de acampamento do MST.

_como quem rema_, de neli germano

Tua noite será eterna

(ao torturador)

quando tua noite chegar

o sono não virá

tua angústia será vigiada

antes de voltares ao pó

sofrerás o infortúnio

a terra repudiará tua embrutecida capa

tua descendência negará teu sangue

quando tua noite chegar

adentrarão tua porta

vítimas das madrugadas frias

rostos amedrontados e corpos nus

reconhecerás a todos

eles não usam a carapuça da morte

suplicarás pela aurora

que não brilhará

mesmo que uma nesga de luz permeie

não te reconhecerão

na noite do sacrifício

somente tu usavas lanterna

teu rosto vestia o véu da insanidade

patrocinado pela volúpia

do pão concentrado

tua noite será eterna

entretanto àqueles que submeteste

às ciladas e torturas

estes dormirão e acordarão

darão frutos cem por um

(-como quem rema-, Casa Verde, 2022, Neli Germano)

Este é um dos poemas mais contundentes do livro “como quem rema”, da poeta e escritora gaúcha Nei Germano. Neli é uma veterana de encontros do Mulherio das Letras. Ela é ousada na militância politica e na vida, apesar da aparência de uma tranquila avó e mãe. Não conheço seu primeiro livro, “Casa da Infância”, publicado em 2014. Neste “como quem rema” os poemas atingiram a linguagem a que todos poeta aspira: o mínimo para dizer o máximo.

O livro é dividido em seis partes: “de onde me nasço”, “asas nas palavras”, “como quem rema”, “terra mátria”, “é preciso ser maior do que o desconhecido” e “ao amor o farol”. ada parte abre com uma epigrafe, de Virginia Woolf, Maya Angelou, Olga Savary, Marcia Tiburi, Elza Soares e Florbela Espanca. É um livro que celebra mulheres e em muitos momentos, um manifesto feminista.

Há poemas manifesto, como “Tua noite será eterna” (e neste reverberam as vozes de todas nós, que odiamos os torturadores e os exaltam) e “Mães de maio” e muitos mais, demonstrando sua verve política. Mas, há, também, ternura, como o belo “As mulheres e as conchas”, em que expressa a sabedoria feminina em recolher-se em tempos duros.

O que se destaca em todos os poemas é a clareza no dizer e a forma resolvida e limpa. Neli é uma poeta madura, não por conta da idade. Nada sobra e a mensagem atinge o alvo. Espero que a poeta reme mais para alcançar mares nunca dantes navegados.

na casa dos afetos, de Jeanne Araújo

na casa dos afetos (CA edições, 2022), da escritora potiguar Jeanne Araújo é dividido em duas partes: Memórias e Poéticas. Na primeira parte, ela lembra personagens e lugares da cidade natal, Acari, no sertão nordestino. Da autora, conheço os livros Cicuta e Cilicio e Cercas de Pedra. O primeiro, poesia, o segundo, uma novela. Confesso que este, embora seja de narrativas curtas e despretensiosas, me agradou mais, talvez por eu ser aficionada por crônicas e textos sobre memória.

Jeanne é emotiva ao narrar as lembranças familiares. Do pai, da mãe, da avó, de irmãos, da vizinhança e dela mesma, criança, em Acari. Ela nos leva para dentro da aldeia natal, e dentro da família, na casa de infância. As crônicas encantam não só pelo afeto que a move a escrever.

A escritora usa um vocabulário nordestino, que me fez voltar algumas vezes na leitura. O que é girândola ? Baladeira ? Bisaco ? Alguém se alberga ? Um outro se dana ? O vocabulário regionalista está preservado em sua memória.

Como brasileira sulista, sorrio por encontrar estas palavras nas crônicas. E não uma linguagem do padrão global, que a pretexto de compreensão, poda as riquezas de nossa língua. A partir do acervo de linguagem poética e da memória, Jeanne tem um rico material a ser trabalhado.

Na segunda parte, evoca amores, os fracassados e os de sucesso. Fala sobre depressão, a doença que foi um mistério até a primeira parte do século vinte e devastou muitas vidas. Observa a paisagem da janela, contemplativa.

Esta parte traz mais abstração, portanto leva o subtítulo Poética. Mas a linguagem está menos carregada de regionalismo. Fico pensando se a linguagem regional não tem uma carga lírica. Gostei mais do vocabulário e temas singulares da primeira parte, pois aqui Jeanne retoma a leitura de escritoras melancólicas do hemisfério norte, que imitamos no Sul e Sudeste do Brasil e no mundo inteiro.

Fico contente em acompanhar a trajetória desta escritora. No relacionamento pessoal, Jeanne é alegre, gosta de contar causos. A crônica parece ser o gênero adequado para ela evocar seus ancestrais, resgatar a menina antiga e perder-se em devaneios.

Niketche, de Paulina Chiziane

Li “Niketche – uma historia de Poligamia”, de Paulina Chiziane, em duas semanas. Comprei o livro quando a autora esteve em Curitiba, para abrir um evento literário, no fim de setembro. No evento, Paulina falou menos sobre sua obra literária e mais sobre racismo e mulheres negras. Para a escritora moçambicana, na luta antirracista não deve haver conciliação.

“Niketche” é fruto de reflexões sobre o racismo e o feminismo. Aborda tradições culturais de Moçambique, como a poligamia, herança de sociedades tribais. A protagonista Rami, uma mulher do Sul do pais, região mais desenvolvida economicamente e mais sofisticada e a esposa oficial de Tony, um militar.

Ao conhecer as quatro outras mulheres de seu marido, Rami se mortifica de ciúmes, no inicio. Depois, resolve se unir a elas e ouvindo suas paixões e dores, estabelece um congresso de esposas.

A reunião das mulheres se transforma numa rede de sororidade, que pouco a pouco desconstroem as cruéis tradições tribais. Entre as tradições esta o estupro de viúvas. Para Rami, a crueldade revela-se como um ponto de virada. De vitima, ela passa conhecer um universo de prazer, e isto também vem com a troca de informações com outras mulheres.

Paulina consegue contar uma fábula que traz elementos aterrorizantes da sociedade patriarcal. No final, o terror contra as mulheres trona-se uma comedia contra os homens.

É interessante perceber a forma como ela vai desenvolvendo as ações na narrativa. A autora cria uma estratégia narrativa muito inteligente que vai envolvendo o leitor com uma linguagem poética. Quase num movimento espiral, como na dança, ela nos hipnotiza. Só no fim desvendamos a vingança das mulheres contra o personagem-eixo do patriarcado.

PAULINA CHIZIANE nasceu em 1955, em Moçambique. Depois de publicar alguns contos na imprensa, estreou com A balada de amor ao vento, em 1990. Além de Niketche, é autora de Ventos do Apocalipse, O sétimo juramento, O alegre canto da perdiz, entre outros. Em 2021, venceu o prêmio Camões de literatura.

Ouro dentro da cabeça, de Maria Valéria Rezende louva a sabedoria dos velhos

“Ouro dentro da cabeça”, de Maria Valéria Rezende (Yellowfante, 2020), é a história de Coisa-Nenhuma. Ele recebeu este nome porque não conheceu o pai e a mãe se suicidou. É criado pela avó em Furna dos Crioulos, cidade perdida no mundo. Sem certidão de nascimento, cresce analfabeto. Duas personagens são marcantes em sua vida. O contador de histórias Pajé, que o faz descobrir o encanto das narrativas, lidas de livros que o velho guarda numa caixa. E a professora Marilia, que o faz perseguir a ideia de se alfabetizar. Apaixonado por ela, adota o nome de Marilio da Conceição.

Em aventuras mundo afora, Marilio sai atrás de um padre para conseguir uma certidão de nascimento. Depois de muito pelejar, consegue o primeiro documento que prova sua existência na vida civil. Perseguindo o sonho de aprender a ler e escrever, vai parar nas mãos de um empregador escravocrata. Ele foge e conhece as terras do garimpo. Antes de se iniciar no “vício do ouro”, uma velha se apieda dele. Dá uma pepita de ouro para ele comprar uma passagem de avião.

Marilio vai parar num tribo indígena e fica lá por algum tempo. Ainda com a obsessão de aprender a ler e escrever, vai parar numa metrópole. Consegue trabalho numa obra. Num dia de folga, conhece uma moradora de rua alcóolica. Aproxima-se dela dando de comer. Conquista sua amizade contando histórias.

É esta mulher que o ensina a ler e escrever. Ao mesmo tempo, Marílio descobre seu talento para contar histórias. Os colegas o aconselham a contar histórias em praça pública. E assim ele faz.

“Ouro dentro da cabeça” é uma história para adolescentes. Mas coloca em evidência o amor à aprendizagem e à descoberta. O tesouro das histórias é mais valioso do que pepitas de minério. Como em várias narrativas de tradição oral, os velhos e velhas desempenham um papel fundamental na transmissão da tradição. São eles os doadores de talentos ou objetos que permitem a evolução do heroi .

A avó de Coisa-Nenhuma, Donana, ensina como trabalhar na terra. Pajé o inicia no gosto por ouvir histórias. O padre lhe dá uma existência no mundo religioso e civil. Uma velha no garimpo doa ouro. Outra, na rua, o ensina a ler e escrever.

Maria Valéria funde elementos de narrativas de tradições orais. Além dos velhos sábios das histórias orientais, há também as donzelas dos romances de cordel. As moças se apaixonam por moços que vivem em lugares distantes.

A escritora adapta estas narrativas para um contexto contemporâneo. Nas andanças do protagonista, há criticas ao trabalho escravo, à cegueira pelo enriquecimento súbito no garimpo e à vida dos migrantes nos centros urbanos. Maria Valéria armou muito bem esta história, que apresenta duas das maiores riquezas da humanidade: a arte de contar histórias e a de registrá-las.

Uma noite, Markovitch, de Ayelet Gundar-Goshen narra paixões desencontradas na Palestina

“Uma noite, Markovitch” é o romance de estreia da escritora israelense Ayelet Gundar-Goshen. Com este romance ela ganhou um prêmio literário em Israel, o Sapir, em 2012, e foi traduzida para catorze idiomas.

O romance, basicamente, conta a história de três casais, Sônia e Zeev Feinberg, Bela e Yaakov Markovitch e Raquel e Aavram Mandelbaum. O protagonista é Yaakov, citado no título. O principal atributo físico de Yaakov é sua feiúra, o que o torna apto a se tornar um contrabandista de armas em seu pelotão. Zeev, ao contrário, muito visível por causa de seu bigode, torna-se guarda da colônia judia. Apesar de um ser feio e outro belo, um apagado e outro irresistível para as mulheres e homens, tornam-se amigos.

O ímpeto conquistador de Zeev o coloca em maus lençois. Ele precisa se livrar de uma enrascada com uma mulher. Ele transou com Raquel, mulher do açougueiro Aavram. Aavram é ciumento e pode matá-lo. Yaakov o livra da morte com uma mentira. O açougueiro descobre e eles precisam fugir. O vice-comandante de Irgun, Efraim, amigo de Zeev, sugere que se casem com desconhecidas. A estratégia é usada pela Irgun para resgatar mulheres judias em países na Europa dominados pelos nazistas.

Assim, Yaakov se aproxima de Bela, a mulher mais bonita que já viu em vida. O trato é que eles se casem, viajem para a Europa, voltem para a Palestina e se divorciem. Mas atraído pela beleza de sua mulher, Yaakov se recusa a dar o divórcio.

Esta recusa acaba gerando várias peripécias. Bela também recusa Yaakov Foge de casa e engravida. Volta e quer transar com ele, mas ele descobre que ela está grávida. Promete cuidar do filho dela.

Este é mais um ato de coragem que demonstra a personalidade de Yaakov. Vários outros atos semelhantes acabam transformando o feio, enjeitado e tímido Yaakov . É ele quem faz o parto da vizinha Raquel, que ficou sozinha num matagal para dar a luz. Quando é convocado para ir à guerra, é o único a sobreviver em dois combates violentos.

Vemos uma inversão de expectativas em relação àquele que deveria ser o heroi da história, por ser belo e eloquente. A outra inversão vem das mulheres. Sônia é a mulher que acaba sobrepujando o Zeev. Segundo o amante, ele é atraído pelo perfume de laranjas que ela exala. Mas Sõnia, que não se destaca pela aparência física, também tem uma personalidade forte. Embora aguarde seu amado, também o trai com um líder local importante e assim conquista um cargo político.

Tanto Sônia quanto Bela e Raquel têm filhos que não são de seus maridos. Esta troca de paternidades e como os homens de guerra, vão se feminilizando talvez seja o ponto mais interessante do romance.

Ayelet Gundar-Gonshen vai transformando a narrativa numa fábula feminista. Um narrador homem se preocuparia a dedicar tantas páginas sobre maternidade, paternidade, bebês e filhos ? Creio que não. Mesmo falando de guerra e de soldados, Ayelet conta histórias do ponto de vista feminista. Os personagens masculinos vão se feminilizando. O protagonista Iaakov é aquele que espera durante a vida inteira por um sim de sua mulher. Uma postura de uma mulher do século 19. Ele acaba conseguindo o sim. Mas o sim é uma despedida e acaba dando o tiro de misericórdia em sua paixão. Que com o correr dos anos foi esmorecendo.

Zeev, o conquistador irresistível, por algum motivo, quando apartado de Sônia, só pensa em voltar para ela e casar. Durante a guerra, abateu, sem querer, uma adolescente e seu bebê. Isto o deprime até que em nova missão, de caça aos nazistas, enfrenta o dilema de abater um bebê filho de nazista. Ele mata o seu colega e traz a criança para casa.

Em sua volta, Sônia está empossada num cargo político, graças às suas relações amorosas com Efraim. É Zeev quem fica em casa e cuidar de das crianças. O filho de Raquel, que se suicidou quando Aavram foi à guerra, foi levado à Sônia. Aavram enlouquece, mas se recupera e resgata seu filho.

Os filhos de Zeev e Iaakov crescem juntos. Ouvindo histórias de bravura, desejam ser combatentes. Adolescente, resolvem juntar-se a grupo remanescente de combate. Mas acabam se perdendo no mato. Os pais entram em desespero. Quando os encontram, Tzvi Markovitch e Naama Feinberg estão desmaiados de sede. E Iaar Feinberg, que foi buscar água, também desmaiado, com insolação, perto de um lago.

Iaar morre e Markovitch concede o divórcio à Bela. Antes de partir, eles se deitam e transam na única noite de amor do casal durante a vida inteira.

Enquanto Bela é ausente, Sonia é presente e ativa. Não à toa é alçada a um cargo público para estimular as mulheres a lutarem por seus direitos e emancipação. Raquel é passiva e sofre com os ciúmes do marido, que persegue todos os que olham para ela. É por causa destes ciúmes que Zeev é forçado a se casar de mentirinha. E Markovitch.

Mas o entrelaçamento entre os três casais e o contexto da conflagração mundial causa conflitos curiosos. Os três casais são bem distintos. Os Markovitch vivem uma relação passivo-agressiva, permeada por silêncio e recusa. Os Feinberg, uma relação de combate entre opostos apaixonados. E os Mandelbaum, a submissão de uma mulher pelo marido. Nos três casais há três modelos de casamento, três representações de mulheres.

Poesia, de Vanessa Franco, que se deixa levar

Perdemos

Perdemos coisas

Um sapato pequeno

Uma flor esquecida no banco

E as folhas amareladas

Que um dia cultivamos

Os poemas de Vanessa Franco causam alegria pela simplicidade. O livro Poesia (Mar e concha, 2019) composto por ela mesma, em processo artesanal, revela o capricho da autora. Capricho em criar o livro com as mãos. A sua poesia é também orgânica.

Nascida em terras paraenses, Vanessa traz belas imagens da natureza. Um dos elementos sempre presentes é o vento, um interlocutor do eu lírico. O vento, em vez de dissipar, guarda lembranças. E deixa levar em silêncio, saudade ou ventanias.

Ícone de perdas e solidão, o vento tem uma voz. Ao mesmo tempo é mensageiro de memórias afetivas e do passado, e é o que passa e faz tudo levitar. As tristezas se dissolvem e o nada se torna matéria de contemplação.

Vanessa é Franco de Sá Farias é professora de teatro, atriz, palhaça, poeta e especialista em dramaturgia.

Como quem não quer nada, de Angela Melim, mergulha na memória

“Como quem não quer nada” (Zazie, 2022), de Angela Melim, é uma autobibliografia, como denomina a autora. São 49 textos ou “pitocos” que podem ser crônicas ou contos. O livro traz fotos de Angela e familiares, o que reforça a conotação de autobiografia. Mas a montagem do projeto, com textos e imagens desenquadrados, apresenta um almanaque .

É um livro em que a Angela se põe à vontade. Não conta apenas sobre a sua vida. Boa parte dos textos são sobre leituras de livros, o trabalho como tradutora e colegas de profissão. Há dois retratos memoráveis, o do poeta carioca Leonardo Fróes e o editor Cléber Teixeira.

Leonardo Fróes é também o autor do prefácio define a obra de Angela como “polifonia de ímpetos”. Melodias simultâneas que se desenvolvem à parte, mas dentro da mesma tonalidade, escreve. Leonardo é citado em dois pitocos, com seus poemas. Aqui, uma substancial diferença com biografias e autobiografias tradicionais. Angela intercala seus poemas e de amigos nos textos. Assim se multiplicam ritmos e as histórias se ramificam.

Outro personagem que aparece com destaque, Cléber Teixeira, é o criador da editora Noa Noa. Uma editora artesanal, fundada nos anos 1980 e que produzia livros por impressão tipográfica. Angela traduziu alguns livros para a Noa Noa, como “Fazer, conhecer, julgar”, de W.H.Auden. Ela comenta sobre a tradução, na autobibliografia.

Não poderia faltar uma história sobre a famosa amiga, a poeta Ana Cristina César. Angela comenta que Ana roubava poemas, sem citá-la. Fica a curiosidade sobre que versos de Angela são citados na obra de Ana.

O casual da crônica parece estar sempre ali. Nem sempre vamos encontrar textos leves e divertidos. E mesmo em forma despretensiosa, a linguagem é apurada em minúcias. “Como quem não quer nada”, escrito durante a pandemia, são mergulhos na memória esburacada.

Para completar, há fotos da autora e sua família. As fotos retratam diversos lugares em que morou ou em que esteve, em viagem. Londres, Moscou, Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Florianópolis, Porto Alegre. Não há fotos de família, mas referências a irmãos, marido, filhos, netos e amigos.

“Como quem não quer nada” é o registro de uma vida intensa, que não se desejou épica, mas envolvida pelo ímpeto da paixão.

Retratos vivos, de Osvaldo Higa, crônicas de um nipodescendente

O livro de crônicas “Retratos vivos”, de Osvaldo Higa, publicado pela Editora Lavra, em 2022 é uma coleção de instantâneos de vários períodos da vida do autor. Higa é jornalista e professor de História, além de ter acumulado experiência como dekassegui (trabalhador avulso) no Japão, nos anos 1990.

Em “Retratos vivos”, ele relata sua origem, de família okinawana. Okinawa é uma ilha ao Sul do Japão que foi a entrada para a tropa americana na Segunda Guerra Mundial. É uma região depreciada pelos japoneses de outras ilhas, por ter um dialeto e um povo diferente. Sua origem é de uma miscelânea de povos: japoneses, chineses, coreanos, filipinos. Também está ligado à narrativa da Atlântida japonesa, Ryu-kiu, contada no célebre Urashima Tarô.

Além de citar a família okinawana, as crônicas contam sobre a infância em que se desviou de ter uma vida monástica por conta da descoberta do interesse por meninas e da critica à instituição do pecado pela igreja. Duas ou três crônicas citam o amor à música e a aprendizagem casual do trumpete, que o levou a incorporar a boemia e a flertar com a arte.

As crônicas sobre sua experiência como operário no Japão também são saborosas. Nelas, Higa reforça a identidade brasileira, relatando as ambiguidades com a língua e cultura estrangeira. O humor e a malandragem brasileira o faz aproximar-se de japoneses, confraternizando com vizinhos e até cantando boleros em karaokês.

“Retratos vivos” acaba sendo um testemunho sobre a miscelânea cultural nipobrasileira. São retratos da diversidade do povo brasileiro com um legado também diverso, proporcionado pela imigração.

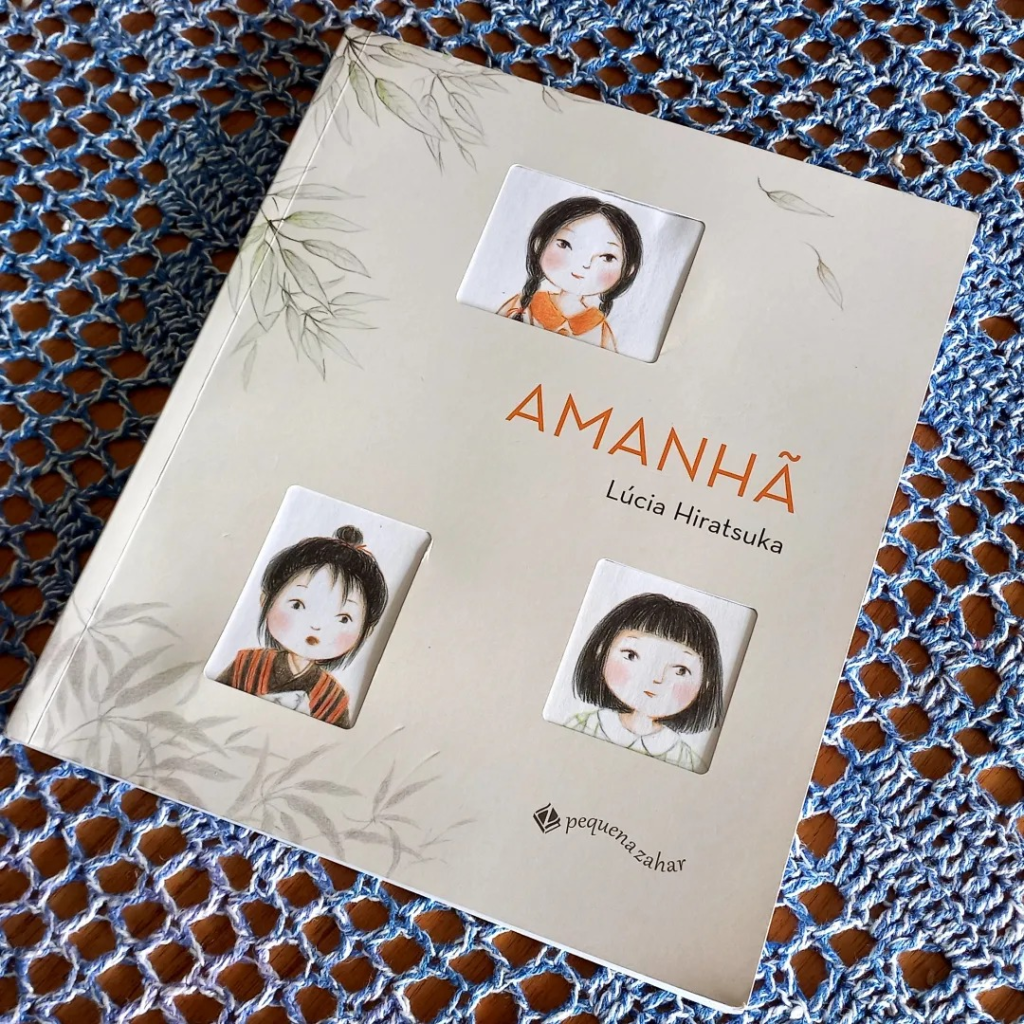

Os Amanhãs de três meninas em três tempos

Neste sábado, 11 de fevereiro de 2023, acontece o lançamento de “Amanhã”, de Lúcia Hiratsuka, em São Paulo. Não irei, mas já li o novo livro e senti vontade de escrever algo sobre.

São três histórias, três personagens, três tempos diferentes e um só desejo. A menina protagonista, sua mãe Sayuri e a avó Orie esperam pelo amanhã, o dia em que irão à escola rural. Na palavra “amanhã” se concentra a vontade de aprender, o sonho, descritos em “Depois da ponte”, “Caminho das amoreiras” e “Tooryanse”, como episódios.

No primeiro episódio, a protagonista descreve o dia-a-dia no campo, desde a preparação da marmita à aventura de chegar à escola rural, por estradas de chão-batido e mata, contemplando animais, riachos e flores.

“Caminho das amoreiras” é uma síntese de outra obra da autora, “Os livros de Sayuri”, que conta de um tempo em que aprender era uma atividade clandestina para os imigrantes japoneses que moravam no Brasil. Apesar dos riscos, as crianças mantinham a esperança no amanhã.

“Tooryanse” relembra uma canção japonesa. Orie lembra da travessia entre bambuzais e a reverência aos deuses da natureza. “Com licença, deixe-me passar”, diz a canção. Os bambus abrem o caminho para a escola, o saber, a civilização. Atravessar diariamente o bambuzal é deixar para trás o medo e as trevas do desconhecido.

Lúcia já contou a história de sua avó Orie em livro homônimo. Em “Amanhã”, as histórias apresentam crianças de três gerações enfrentando medos e desafios de seus tempos. As ilustrações mostram, também, a integração entre a natureza e as cidades nascentes do interior do Brasil.

Como em seus outros livros, Lúcia percorre um caminho de integração entre duas culturas. Com uma linguagem poética, vai ensinando aos pequenos sobre diferenças, identidade e resgata um mundo de doces lembranças. Um mundo ancestral, ainda vivo em sua memória, que a escritora leva para o conhecimentos de outras crianças.

“O buda no sótão” repercute um coral dissonante

Li “O Buda no Sótão” (Grua, 2014), de Julie Otsuka, em pouco mais de uma hora. O crítico Alcyr Pécora o classificou de “inventário de eventos”. Uma voz coletiva enumera acontecimentos na vida de várias personagens com nomes japoneses femininos desde a chegada num navio de imigrantes aos Estados Unidos, em 1910. As ilusões das noivas do retrato (mulheres que casavam através de fotografias), as decepções na chegada à terra hospedeira, a violência doméstica, a exploração no trabalho nas lavouras, a maternidade sufocada, os campos de concentração, a anulação da identidade individual são capítulos que compõem esta história da comunidade japonesa emigrada para o Oeste dos Estados Unidos.

A estadunidense Julie Otsuka valeu-se da leitura de vários registros e documentos de imigrantes japoneses. Não há como não lembrar do filme “Noiva do retrato” (“Picture Bride”, de Kayo Hatta, adaptação do romance homônimo de Yoshiko Uchida), que mostra a vida de uma japonesa que se casa com um imigrante no Havaí. Ou, como brasileiros, criar conexões com o nosso repertório cultural: os filmes “Gaijin”, de Tizuka Yamasaki, o globalizado Corações sujos, de Vicente Amorim, e o romance “Nihonjin”, de Oscar Nakasato, além de Sonhos bloqueados, de Laura Honda-Hasegawa. Existe uma aproximação entre as escritoras, que apresentam vozes de muitas mulheres, mas sempre em tom menor.

“Segure sua xícara com as duas, fique longe do sol, nunca fale mais do que o necessário. A maioria de nós que estávamos no navio havia sido bem educada e tinha certeza de que seria boa esposa. Sabíamos cozinhar e costurar. Sabíamos servir o chá e arranjar as flores, e sentar e silêncio sobre os pés chatos por horas, sem dizer algo de significativo que fosse. Uma moça deve se confundir com a sala: ela deve estar presente sem parecer que existe. Sabíamos como nos comportar em funerais, e como escrever poemas curtos e melancólicos sobre a passagem do outono com exatas dezessete sílabas. Sabíamos como arrancar ervas daninhas, como escolher gravetos e como esquentar a água, e uma de nós – a filha do dono do moinho de arroz – sabia como andar três quilômetros até a cidade com um saco de quarenta quilos de arroz nas costas sem derramar uma única gosta de suor.”

Neste romance, os campos de internamento na Costa Oeste merecem menção, mas não são o eixo temático principal. Os campos que aprisionaram 120 mil imigrantes japoneses, seus filhos, em áreas militares, tidos como inimigos de guerra são tema de outro livro de Julie, Quando o imperador era divino”.

“Sempre que deixávamos as J-Towns para nos aventurar por entre as ruas largas e limpas das cidades deles, tentávamos não chamar atenção. Nos vestiamos como eles se vestiam. Andávamos como eles andavam. Fazíamos questão de não andar em grupos grandes. Nós nos fazíamos pequenas para eles – e tentávamos ao máximo não ofender. Mesmo assim, implicavam conosco. Os homens davam tapas nas costas de nossos maridos e gritavam: Peldão! ao derrubar o chapéu deles. As crianças jogavam pedras em nossa direção. Os garçons sempre nos serviam por último. Os lanterninhas sempre nos levaram para cima, nas sacadas do segundo andar dos teatros, e sempre indicavam os piores lugares da casa. O paraíso dos negros, eles diziam. Os barbeiros se recusavam a cortar nossos cabelos. Duros demais para nossas tesouras. As mulheres pediam para sairmos da frente dos carros sempre que estávamos muito próximos. “Desculpe”, dizíamos, dando um passo para o lado com um sorriso no rosto. Porque a única maneira de resistir, como ensinaram nossos maridos, era não resistindo. Na maior parte dos tempo, no entanto, permanecíamos em casa, nas J-Towns, onde nos sentíamos em segurança no meio de nosso povo. Aprendíamos a viver certa distância deles, e os evitávamos sempre que possível.”

Japan-Towns ou J-Towns são denominações de comunidades étnicas, como Little Tokyo, em Los Angeles, ou Japantown, em São Francisco, o equivalente ao bairro da Liberdade em São Paulo, ou ao Jardim das Américas, em Curitiba. O Jardim das Américas é o bairro curitibano para onde famílias japonesas evacuadas do litoral paranaense foram forçadas a transladar, em 1942, em episódio semelhante ao americano.

Julie Otsuka venceu o Prêmio Pen/Faulkner de 2012 com o livro. A autora não viveu a experiência do aprisionamento nos campos de internamento, mas seus pais, sim, tema que aproveitou em seu primeiro romance, “Quando o imperador era divino”. Julie nasceu em 1962, em Palo Alto, Califórnia. Graduou-se em Artes pela Universidade de Yale, em 1984 e Mestre em Artes, pela Universidade de Columbia, em 1999.

“Açúcar queimado” reflete sobre narcisismo materno

“Açúcar queimado” (Dublinense, 2021), de Avni Doshi, revisita as relações entre uma filha e sua mãe abusiva. O romance, escrito por uma estadunidense com descendência indiana, traduzido para o Brasil por Adriana Lisboa, conta a história de Antara e sua mãe, Tara.

Tudo começa quando os episódios frequentes de esquecimento de Tara tornam a administração de sua rotina inviável. Antara, reconhecida como artista plástica, já casada e com uma filha recém-nascida é obrigada cuidar dela. Surge um dilema: como cuidar de quem nunca cuidou dela?

Antara nutre mágoa pela mãe, que abandonou o marido para morar em uma comunidade mística e chegou a viver na rua, levando a filha nestas duas aventuras. Diante da demência materna, a filha rememora sua vida para contar a história de duas mulheres unidas por uma relação dolorosa, mas impossível de dissolver. “

A estrutura narrativa é dividida em dois tempos cronológicos, presente e passado. No tempo presente, Antara tenta resolver os vários conflitos entre ela , o marido e o pai com a presença de Tara em sua casa. Pesquisando sobre Alzheimer, ela consegue propor um tratamento eficaz contra a doença. O custo emocional da recuperação de Tara, porém, é muito alto. Antara desiste do tratamento.

Em flashback, Antara revê as situações-limite a que teve se submeter, por conta das opções de vida da mãe. Criança, viveu num templo indiano, na rua ou no internato. Não consegue se livrar de abusadores nem quando vai crescendo, embora tenha algum apoio de outras mulheres, como uma das ex-esposas do guru e sua avó.

O romance reflete sobre o relacionamento entre mãe e filha. Nesta família, o avô, o pai e o marido de Antara são ausentes. O que abre espaço para a aproximação de figuras nefastas. É o guru do templo , que todos os anos adota uma nova esposa entre as adeptas ou o amante da mãe, com o qual Antara cria empatia pela afinidade com as artes.

Afetada pela violência psicológica desde cedo, Antara não consegue desenvolver uma personalidade capaz de suportar uma individualidade autônoma.

“Açúcar queimado” , finalista do Booker Prize 2020 e semifinalista do Women’s Prize 2021.

“Fragmentos do interior” é um relicário de memórias

“Fragmentos do interior”, de Cris Lira é mais um livreto da coleção Mulherio das Letras, publicado pela Editora Popular Venas Abiertas. Estes textos, crônicas ou breve contos, compõem, com o livro anterior (“De volta a esse lugar”) um relicário de memórias. Aqui não estão histórias de infância e juventude, mas a saudade de outros tempos e inquietações circunstanciais.

A memória, em fragmentos, é restaurada com a escrita, seja sob forma de crônica ou conto. A literatura faz um pacto com o autobiográfico e prescinde de reconstituir os fatos como aconteceram. As elipses são preenchidas pela memória ficcional.

O estilo conciso e limpo de Cris Lira leva a ler estas histórias num só fôlego. Bocados deliciosos, com sabor de quero mais.

“Justa causa” conta histórias de filhos vítimas de abusos

“Justa causa” (Penalux, 2022), de Giovana Damaceno, é um livro de contos fácil de ler. E é difícil de ler. Fácil por ter linguagem fluida, explorando o legado da experiência da autora com o jornalismo. Difícil porque o tema são histórias sobre mães, pais e avós abusivos.

A figura do doce velhinho no asilo de idosos abandonado por parentes malvados desperta compaixão. Quase sempre intermediadas por psicólogos e assistentes sociais, as histórias aqui contadas revelam que a imagem reproduzida pelo estereótipo têm outra versão. Há filhos que largam pais em asilos por justa causa. Para afastar-se de seus abusadores.

Ler os 18 contos exige estômago. Há uma sucessão de estupros de crianças, violência verbal ou física, preconceito, chantagem e negligência por parte de quem devia ter protegido vulneráveis. Algumas vezes, os relatos conduzem à rememoração de notícias envolvendo filhos que mataram pais, exploradas com sensacionalismo pela grande mídia.

Lendo o livro, percebe-se que tais casos não são aberração. Suicídio de crianças e jovens, fuga de casa ou distúrbios mentais podem encobrir perversidades de genitores. Este é um tema tabu que Giovana discute com coragem, seguindo a pauta de explorar temas espinhosos.

Na estreia, com “Do lado esquerdo do peito” (2013), ela abordou o câncer, e no segundo, “Alguém para segurar a minha mão”, cuidados paliativos em estágios terminais. Ambos livros-reportagem, nos quais Giovana se esmera na pesquisa e na linguagem .

“Justa causa” abre espaço para a ficção. Em alguns contos, o fio condutor ainda é a voz do especialista e o estilo traz as marcas da narrativa naturalista. Os contos em que os perversos assumem a voz narrativa, como o do pedófilo (“Só não posso dizer que me arrependo”) e da mãe narcisista (“Aquela ordinária não merece ajuda”) são os mais bem-acabados do ponto de vista literário.

Tragédias familiares são o tema da grande literatura e Giovana aproxima-se desta abordagem. Ela descobre o rastro da literatura na discussão sobre temas incômodos.

Torço para que no próximo livro a escritora assuma a voz ficcional e abandone a influência do jornalismo. Entre ficção e não-ficção, o relevante é a reflexão sobre contradições da natureza humana, a marca de grandes obras .

‘A guerra não tem rosto de mulher’, de Svetlana Aleksiévitch, mostra mulheres no front

A guerra não tem rosto de mulher (Companhia das Letras, 2017), de Svetlana Aleksiévitch, é o primeiro livro da autora que reúne depoimentos de testemunhas de tragédias. Publicado originalmente em 1983, é uma reunião de entrevistas com mulheres combatentes da Segunda Guerra Mundial. Neste conflito, um milhão de mulheres lutaram nas Forças Armadas, na União Soviética. A jornalista ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2015 por livros em que vozes anônimas compõem reportagens literárias.

Para compor o relato polifônico, durante dois anos, Svetlana entrevistou mais de 500 mulheres que estiveram no front. Elas serviram em funções diversas, como franco-atiradora, comandante de canhão antiaéreo, sapadora (desativadora de minas terrestres), tanquista, soldadas, enfermeiras, telefonistas, cozinheiras.

O discurso masculino sobre a guerra exalta o heroísmo em matar o inimigo, vitórias e derrotas, estratégias militares, ação e oposição de ideias. Na guerra heroica, é comum encontrar a mulher em função subalterna, como a enfermeira que se apaixona pelo soldado. Mas na guerra “feminina” não há heróis nem façanhas, apenas pessoas ocupadas com tarefas desumanizadoras.

Para reumanizar dolorosas experiências, os depoimentos foram tomados de forma intimista, em casa. Senhoras de setenta ou oitenta anos rememoram o tempo em que tinham 16, 17 anos e o mesmo ardor de colegas de sexo masculino na defesa da Pátria. Estimuladas pela propaganda do governo, enfrentaram oposição primeiro das famílias. Depois, das chefias nos centros de alistamento. Já no front, os comandantes desacreditam de suas habilidades técnicas, como se lê no testemunho da franco-atiradora Maria Ivanóvna Morôzova:

Na guerra heroica, é comum encontrar a mulher em função subalterna, como a enfermeira que se apaixona pelo soldado. Mas na guerra “feminina” não há heróis nem façanhas, apenas pessoas ocupadas com tarefas desumanizadoras.

“Bem, então chegamos ao front. Nos arredores de Orcha… Na 62ª Divisão de Caçadores… O comandante, me lembro como se fosse agora, era o coronel Boródkin, ele nos viu e ficou irritado: me impuseram umas mocinhas. Que ciranda feminina é essa? É um corpo de baile! Isso aqui é guerra, não é um bailezinho. Uma guerra terrível… Mas depois nos convidou para sua casa, serviu o almoço. E o escutamos perguntar para seu ajudante: ‘Será que não temos algo doce para o chá?’ Claro que nos ofendemos: quem ele acha que éramos? Tínhamos vindo para combater. E ele não nos via como soldados, e sim como mocinhas.” (página 50)

Mas elas não estavam preparadas para matar. Nem se despojar dos atributos femininos. Muitas lembram de ter trocado as tranças por cortes de cabelo masculinos. De usarem túnicas, cuecas e botas, em vez de saias, lingerie e sapatos de salto. Têm saudades das mães, de cantar e dançar. Têm mais medo de serem mutiladas do que de morrer. Tudo o que maioria dos homens, até mesmo seus companheiros, consideravam “ninharias”.

A guerra não tem rosto de mulher recebeu críticas dos censores por causa de descrições naturalistas, que desmistificam o estereótipo de mulheres como santas. No heroísmo asséptico, a fisiologia e a biologia não existem. Mas, nos relatos, há mães que matam bebês, estupros de mulheres inimigas, canibalismo dos mais fracos, combatentes que menstruam pela primeira vez. Um soldado moribundo cujo último desejo é ver um seio de mulher. Ou uma soldada, que, numa explosão, fica só com as roupas íntimas e tenta salvar um companheiro. Sabendo que vão morrer, mulheres saem com todos que podem.

Svetlana entremeia sua voz à de suas entrevistadas, para contar os percalços com a censura, dificuldades com a publicação, e o processo da narrativa, em que os fatos importam menos do que a vida das personagens: é “a história do pequeno ser humano arrancado da vida comum e jogado na profundeza épica de um acontecimento enorme. Na grande História.” Escutar é mais valoroso do que interpretar.

Svetlana Aleksandrovna Aleksiévitch nasceu em 31 de maio de 1948 na Ucrânia, é uma escritora e jornalista bielorrussa. Filha de dois professores, pai bielorrusso e a mãe ucraniana, estudou jornalismo na Universidade de Minsk a partir de 1967. Graças ao escritor bielorrusso Ales Adamovich, abraçou o jornalismo literário, em que ressoam vozes da coletividade. Assim foi com A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, Vozes de Tchhérnobil e O fim do homem soviético.

A GUERRA NÃO TEM ROSTO DE MULHER | Svetlana Aleksiévitch

Editora: Companhia das Letras;

Tradução: Cecília Rosas;

Tamanho: 392 págs.;

Lançamento: Junho, 2016.

(Publicado no site A Escotilha, em 10 de abril de 2018.)

Da relevância da memória

A escritora paulistana Vanessa Molnar está escrevendo uma trilogia. Publicou dois títulos até agora, A importância dos telhados (Cepe, 2020) e A rota dos ratos, ( Patuá, 2021). O primeiro recebeu o V Prémio Cepe de Literatura, em 2019, outorgado pela Secretaria de Cultura do governo de Pernambuco. O prêmio foi merecido: Vanessa é daquelas autoras que conquistam o leitores, com um estilo direto e envolvente.

A importância dos telhados conta a vida da professora aposentada Elle. Doente de câncer, ao saber da morte da amiga Ana, começa a rever sua trajetória. A princípio solitária, os companheiros vão surgindo. A gata Ana, o morador de rua Jeremias e Maram, filha de Ana.

O trio compõe um grupo afetivo inusitado, que se mete em aventuras. Elle e Ana foram amigas de militância política, acabaram presas e sofrendo tortura. Elle, estuprada na prisão, tem um filho, Ricardo, que gostaria de ter dado para adoção, mas é criado por ela. O filho foi morar nos Estados Unidos e não acompanha seu tratamento com a quimioterapia. Quem faz este acompanhamento é Maram.

Elle morre, numa viagem à Ilha de Malta. Ricardo, engenheiro civil com dois filhos e um casamento em crise volta dos EUA, para tratar do inventário. É ele quem abre a narrativa de A rota dos ratos. O título alude ao caminho que os nazistas alemães traçavam para fugir para a América do Sul.

Ricardo só conhece fragmentos da vida de Elle. Vai se apropriando da história dela e envolve-se com uma deficiente visual e sua mãe, uma curandeira. O tema da espiritualidade permeia a primeira e segunda narrativas. A religiosidade se contrapõe ao contexto de violência e desumanização de que tratam as histórias.

Ricardo e a namorada descobrem o espólio do nazista alemão Joseph Mengele no Brasil. Passam por casos em que se entreveem experiências genéticas e anunciam um epílogo eletrizante.

A trilogia de Vanessa se enquadra nas narrativas sobre a ditadura militar. É a chamada literatura de testemunho, em que figuram obras célebres, como Zero, de Ignácio Loyola Brandão e Feliz ano novo, de Rubem Fonseca, censurados e publicados nos anos 80.

Depois do ano 2000, segundo levantamento de Regina Dalcastagné, pesquisadora da UnB, a autoria da literatura de testemunho passou a ser mais diversa, com várias mulheres escrevendo sobre o tema.

Até agora, foram 38 escritoras, começando com Lygia Fagundes Telles, com As meninas, publicado em 1973. Estão na lista, ainda, O torturador em romaria (1986), de Heloneida Studart; Azul corvo (2010), de Adriana Lisboa; Nem tudo é silêncio (2010), de Sônia Regina Bischain; O indizível sentido do amor (2017), de Rosângela Vieira Rocha; O fantasma de Buñuel (2004) e Felizes poucos (2016), de Maria José Silveira; Outono (2018), de Lucília Garcez; Outros cantos (2016), de Maria Valéria Rezende; Palavras cruzadas (2015), de Guiomar de Grammont; Paris – Rio – Paris (2017), de Luciana Hidalgo, entre outras.

Retratos do que fica

A máquina de retrato (Moderna, 2020), de Lúcia Hiratsuka, é uma narrativa ilustrada em que o tema é uma troca. Zinho, um menino que vive na zona rural, troca uma máquina fotográfica por um burrico. Esta história se passa quando a fotografia era uma novidade.

A máquina de fazer retratos – o daguerreótipo – foi descoberta na metade do século XIX, na França. Até os anos 1950 era inusitada na área rural, onde vivia a maior parte dos imigrantes japoneses e seus filhos.

A narrativa de Lúcia pinça detalhes da história dos imigrantes no Brasil. O trabalho na colheita de algodão. O convívio entre japoneses, europeus e caipiras brasileiros. A fotografia como ponte entre o país de imigrantes e o país hospedeiro. Os novos brasileiros usando trajes ocidentais.

Os retratos desenhados nas ilustrações mostram os imigrantes e seus filhos no seu agora. O agora dos pais de Zinho é a lida no algodoal, na cozinha. O dele e seus amigos é a escola. O burrico, animal trocado com a máquina de retrato está para morrer e o menino não percebe, por ser um fato natural.

Os retratos apresentam o milagre da vida. Conceitos sobre a vida passageira são substituídos pela imagem da flor de algodão. Tudo passa e morre e vive e passa. Olhar para os fenômenos naturais no cotidiano é olhar o que passa e o que fica. Deslumbrar-se com os milagres humanos, como a gravação da luz.

A máquina de retrato ativa a memória. Diferente da câmera fotográfica, captura todo e qualquer instante. O retrato é uma composição que tem o tempo como um de seus agentes. Uma das páginas evoca o clássico “O caipira picando fumo”, de Almeida Júnior. É outra época, na qual retratar uma imagem levava tempo.

Olhar para os retratos do álbum de fotografias é olhar para este tempo. Graças a eles, eis o paradoxo: o impermanente fica permanente.

Achados no Rio

Conheci, numa viagem que fiz ao Rio de Janeiro, a Livraria Travessa do Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da cidade. Encontrei livros da coleção Ciranda de Poesia, da Editora Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É uma coleção de poetas que leem outros poetas.

Adquiri os volumes de Claudia Roquette-Pinto, lida por Paulo Henriques Britto, Angela Melim, revista por Ana Chiara e de Leonardo Fróes por Angela Melim. Paulo Henriques Brito e Angela Melim abdicam da linguagem acadêmica, misturando o rigor científico à poesia. Paulo Henriques explora um artigo publicado pelo professor e poeta Marcelo Sandmann, sobre o poema “Sítio”.

Ana Chiara se mostra cuidadosa ao analisar a obra em fragmentos de Angela Melim. Já a poeta, amiga e leitora de Fróes, aborda a vertente política de seu objeto de leitura.

Bem-Te-Vi

A editora Bem-Te-Vi, que fica no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, já publicou Astrid Cabral, Kliébnikov (em tradução de Marcos Lucchesi), Ligia Dabul, Ricardo Domeneck, Vera Pedrosa, Walmir Ayala. Entre seus títulos figura um volume que publica correspondência trocada entre Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, arquivos de Hélio Pelegrino e Vinícius de Morais e vários sobre a história e personagens do Rio de Janeiro.

Encontrei livros de duas poetas que desconhecia: XX Sonetos, de Maria Lúcia Alvim, premiada com o Jabuti, em 2021 e Mateus, de Priscila Figueiredo. A poeta e artista plástica Maria Lúcia Alvim nasceu em 24 de outubro de 1932, em Araxá (MG).

XX sonetos é dividido em três partes: Narciso, Onde o tempo que me date e Proximidade. Os poemas usam a forma do soneto, e os temas são solenes. A autora cita os potugueses Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa e Sá de Miranda nas epígrafes, dando uma pista de leituras.

Em alguns poemas ressoa a metafísica de Pessoa, como se vê a seguir:

Em sendo mais do que sou

Já não alcanço momento

Que sobreleve pairou

Só no que sou pensamento;

Buscar em mim padecendo

Tudo que não me consinto

Coisas que nunca sabendo

Souberas em tudo que sinto;

Esbarro tão transparente

Neste fundo que ficou

Onde tudo passa rente

Quando tão alheia estou

Que percebi de repente

Vida por mim que passou.

A máscara da dor

“Memórias da Plantação” (Cobogó, 2019), de Grada Kilomba, é um ensaio literário sobre memória, racismo, gênero e pós-colonialismo. As memórias revêem, além da história de Grada, narrativas de três outras mulheres negras: a escravizada Anastácia, a alemã Alícia e a americana Kathleen, as duas últimas com nomes fictícios.

Anastácia é um ícone do silenciamento histórico de mulheres negras. A escravizada (termo adotado pela autora, em vez de “escrava”) foi trazida de Angola para um engenho de cana-de-açúcar na Bahia. A imagem que a tornou célebre é a que aparece com uma peça de metal sobre a boca, supostamente usada para evitar que os escravizados comessem cana-de-açúcar e evitar que prejudicassem o senhor de engenho.

Segundo Grada, a máscara de Anastácia ilustra a inversão da ordem autoritária do racismo, ao projetar a agressividade e sexualidade no outro. Os negros são considerados “a ameaça, o perigo, o violento, o excitante, e também o sujo, mas desejável —- permitindo à branquitude olhar para si como moralmente ideal, decente, civilizada e majestosamente generosa, em controle total e livre da inquietude que sua história causa”. (Página 37).

Através deste mecanismo de alienação, a subjetividade negra é negada, seus corpos considerados impuros. A máscara é o símbolo da voz que não pode ser ouvida. E não apenas durante o período colonial. Até na contemporaneidade, a violência da escravização, mantida como trauma na memória de seus descendentes, deve ser silenciada.

“Que língua você fala ?”

Grada relata experiências como estudante e professora em universidades alemã. A intelectual tem que se confrontar com a desqualificação de ideias, consideradas marginais ou subjetivas diante de uma cultura universal e objetiva. Na universidade, tem que confirmar nos exames de doutorado que é capaz de entender e se comunicar em alemão.

Ela afirma que o feminismo branco, se negligenciar a história da escravização, do colonialismo e do racismo, não equiparará as lutas de mulheres brancas e negras, como também explicado por Angela Davis, em “Mulheres, raça e classe” (Boitempo, 2016).

Os capítulos finais do livro são dedicados às histórias de relações da afro-alemã Alícia e da afro-estadunidense Kathleen com mulheres ou homens brancos. Ambas experienciaram o racismo cotidiano, em perguntas inocentes como “De onde você vem?” e em abusos de familiares. A mãe adotiva de Alícia e um ex-namorado de Kathleen performam atos ou expressões racistas.

As histórias de mulheres negras indicam o trauma de memórias do passado colonial. Atos racistas provocam choques e os discriminados, ainda não curados das feridas culturais, não conseguem reagir. A reparação só será feita com “a mudança da estruturas, agendas, espaços, posições, dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário, ou seja, através do abandono de privilégios.” (página 46)

Grada Kilomba nasceu em Lisboa e tem raízes em Angola e São Tomé e Príncipe. Doutorou-se pela Universidade de Freie e trabalha com performance, instalação, encenação e vídeo. Seus trabalhos foram apresentados na 32a. Bienal de São Paulo, na 10a. Bienal de Berlim, na 14a. Documenta 14, na Calouste Gulbenkian e na Pinacoteca de São Paulo, entre outros eventos.

“Lauren” narra terrores da juventude

Há alguns anos se dizia que a literatura brasileira não tinha tradição em alguns gêneros, como a ficção científica e a literatura fantástica. Ambos os gêneros são considerados filões da literatura popular. A inclusão de novas categorias de premiação no Jabuti traz um novo olhar para o gênero. . “Lauren”, de Irkia Barros, indicado para concorrer como finalista na categoria Romance de entretenimento em 2020, prova que pode romper paradigmas.

O maior dos paradigmas é o de que a literatura popular, de entretenimento ou voltada para um grande público, como o juvenil, abra mão da reflexão. “Lauren” (Caos&Letras, 2020), conta a história de uma adolescente que provoca mais do que alguns sustinhos. A personagem principal é uma jovem que vive numa cidade do interior do Brasil e tem que lutar contra vários terrores e fantasmas.

Um deles é a assombração da fundação da história da cidade, que guarda um mito sobre o casal pioneiro. Lauren torna-se obsessiva em desvendar esta história, especialmente a da mulher. A adolescente busca por uma identificação com um figura feminina, já que a mãe de Lauren não pode cumprir a função modelar. Por causa do alcoolismo do marido, Ivete busca apoio numa igreja evangélica. E este, que a princípio é um lugar de acolhimento, vai se transformando, aos olhos da jovem, em um espaço de terror.

A narrativa construída por Irka Barrios tem a moldura do romance de terror, de forma inteligente. desde a capa até os vários ganchos de suspense nos capítulos. Mergulhando na história , não há quem – adolescente ou adulto – não se identifique com os dramas da juventude. Irka coloca em sua protagonista as angústias de uma garota que faz descobertas sobre seu corpo e sua sexualidade, sem ter nenhuma figura de apoio a quem recorrer. Lauren se torna uma jogadora de luta livre para ser aceita em seu grupo.

Irka poderia ter como modelo “Carrie”, o best-seller de Stephen King. Mas preferiu contar uma história sob um ponto de vista feminista. Além dos bullyings que todo adolescente sofre em busca de pertencimento, a autora aposta na crítica social. Por não ter apoio em família, Lauren torna-se obsessiva pra descobrir a história de Inês, uma mulher que participou da fundação da cidade. Inês é detestada pela cidade, adúltera e envolvida com bruxaria. Ela evoca personagens femininas da literatura gótica, que representam a mulher como o Mal, ou como um lascividade censurada.

Dentro da história de formação do Rio Grande do Sul, faz pensar sobre Jacobina Mucker, protagonista da Revolta dos Muckers, episódio acontecido no fim do século XIX. Os muckers eram uma comunidade evangélica de caráter messiânico que se envolveu num embate violento com o governo federal.

Lauren busca, em vão, apoio para entender o florescimento de sua sexualidade. Só encontra vilões dispostos a massacrá-la. O que ela tem, ao final, é este fio de ligação com Inês. A autora aponta para o encontro do lado selvagem com uma libertação à repressão familiar e social. O enfoque indica que é possível subverter as normas de um gênero literário, construindo protagonistas e personagens femininas que dialogam com ideias contemporâneas .

Sorrisos amarelos

Sorrisos amarelos – histórias de jovens mulheres orientais no Brasil (Eviseu, 2019), é um livro-reportagem escrito pela jornalista Marina Yukawa. A jornalista entrevistou cinco jovens mulheres asiáticas, de etnias japonesa, chinesa e coreana que moram em São Paulo. Em comum, estas cinco personagens carregam o sofrimentos por terem experienciado abusos verbais, psicológicos ou físicos, na forma de violência ou preconceito.

As mulheres asiáticas ainda são vistas como passivas, subservientes, submissas, frágeis, amáveis, comedidas e puras. Esta imagem é reforçada por narrativas na publicidade, em novelas de TV, na literatura e no cinema. O estereótipo oculta a violência em relacionamentos familiares, nos quais homens têm poder de decisão sobre corpos femininos.

Para compor o livro, Marina buscou uma linguagem próxima ao jornalismo literário. Pra abrir e fechar os relatos, compara a escrita ao ato de tomar banho frio num dia de verão. A metáfora refere-se ao aspecto de fluidez da escrita, mas também à relação aspectos materiais e sensação: a água e corpo, o corpo da escrita e a fluidez da palavra e a emoção desperta pelos depoimentos.

Sora, filha de mãe japonesa e pai baiano, por ter a pele mais escura, é rechaçada pela família, incluindo a mãe. Soo Ji, filha de coreanos, relata como o exotismo pode ser prejudicial. Na escola, todos queriam ser amigos, apenas porque era coreana.

Yuri, de etnia japonesa, sofre um estupro. Namorados ocidentais tem ciúmes dela. Os abusos só param quando se torna parceira de um asiático. A taiwanesa Ai Ni e a mãe viveram numa família em que misoginia e violência eram corriqueiras. A mãe sustentou a família, e o marido a agredia. Min Hi, filha de coreanos, tinha a vida controlada pelos pais. Não podia ir a festas, tinha a liberdade vigiada. O pai a impediu de cursar faculdade fora da cidade.

As asiáticas sofrem com o mito da minoria modelo, preconceito e fetichização. O mito da minoria modelo exige uma disciplina rígida de comportamento. De acordo com este estereótipo, criado nos anos 50, nos Estados Unidos, asiáticos são inteligentes, trabalhadores diligentes e honestos.

As narrativas recolhidas por Marina fazem entrever um universo além da bolha de imagens sobre asiáticos. Nem tudo são flores, canções ou séries . Há o toque amargo de famílias que tentam se adaptar ao ocidente, trazendo um legado de violência sob os sorrisos amarelos.

Angélica atormenta feras

Em seu terceiro livro de poemas, “Canções de atormentar”, (Companhia das Letras, 2020), Angélica Freitas inspira-se no campo da música para compor poemas. O título é deve-se a uma performance com seis poemas, que faz referência ao personagem Ulisses, da Ilíada, de Homero. A autora mantém a verve humorística, parodiando obras da literatura universal, como em “Rilkshake” e “Um útero do tamanho do seu punho”.

As “canções” têm ritmos diversos, algumas com desenvolvimento de micro-narrativas, como “traíra” e “porto alegre, 2016”. Outras, são poéticas visuais compostas por fragmentos, como “micro-ondas”, “sentada no topo do mundo” e “as roupas vêm da ásia”.

Angélica registra crônicas sobre a saudade de um país que não existe mais. Ironiza a idealização modernista-tropical, com Carmem Miranda e Aquarela do Brasil :

sentada no topo do mundo

que saudade de você

carmen miranda

que sabia assovia

ai que sabia sambar

ai que sabia assoviar

oi

que sabia sambar

salte no globo comigo

vamos rever a aquarela do brasil

vamos metê-la num museu

vamos roubá-la do museu

vamos dar-lhe sumiço e esperar

pelo clamor popular

não nos apoquentamos

surfamos em saquarema

sacudimos os sambaquis

sincronizamos os sapotis

com as sucuris e os buritis

é bonito, é bonito

e tomando água de coco

é milhor

tome água de coco

mário de andrade

comigo

aqui é puro pampa

até o pescoço

por que ficar parada

por que viajar

diga ao povo que fico

que sabia assoviar

heroico, mas que saco

barriga pra dentro

peito pra fora

um livro em cada sovaco

que saudades do brasil

não

que saudades do brasil

não

que saudades do brasil

não

O riso mais cruel vem de “As roupas vêm da Ásia”, uma sátira do mercado globalizado, onde as roupas são confeccionadas em países que oferecem mão-de-obra a baixo custo. Nos grandes magazines, o personagem esquimó seria o perfeito comprador de uma geladeira. Na fábula da poeta, a vítima dos vendedores perde-se no labirinto do marketing e volta ao pólo norte de mãos abanando.

Num mundo em que tudo está à venda, não há ilusões. Tudo se transforma em mercadoria. Angélica não inova com experimentações de linguagem, mas consegue firmar uma voz que ultrapassa os enigmas de vanguardas, usando o humor incisivo e o ceticismo em formas populares para atingir o coração da fera capitalista.

O relicário de Leila Guenther

“Parte homólogas” (Reformatório, 2019), de Leila Guenther, reúne vários escritos, a maior parte narrativas curtas, em que a autora aborda temas muito diversos. Os escritos – contos, crônicas e poemas – dividem-se em três partes: “Fora”, “Sobre” e “Dentro”, que parecem dispostos como num relicário.

O conto-título poderia ser a tentativa de reunir partes díspares num só corpo. Ou a metáfora da impossível convivência entre semelhantes que não podem se separar. Mas é apenas a história de gêmeos siameses, e de como a deformação genética foi explorada como atração circense, em séculos passados. O conto aponta para a prevalência do espetáculo, em detrimento da individualidade.

Esta chave, a que indica o exterior, a exposição, está em vários escritos da primeira parte, como “Díptico”, “Das perdas”, “Hora marcada”, “Assalto”, em que se investe ou no travestimento masculino, ou se reflete sobre relacionamentos destrutivos , como em “Romã” ou “Viagem”.

A segunda parte do livro traz histórias derivadas de leituras de cânones da literatura: de “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carrol, “A Metamorfose”, de Kafka, “O Livro do Travesseiro”, de Sei Shonagon, “A causa perdida”, de Machado de Assis, entre outros.

A terceira parte reúne contos mais subjetivos. Paradoxalmente, é aí, que autora se mostra mais, mesmo que em literatura, tudo seja ficção, até a autobiografia ou a memória.

Leila Guenther é natural de Santa Catarina. Já publicou “Viagem a um deserto interior” (poesia), finalista do Prêmio Jabuti, “O voo noturno das galinhas”, traduzido para o espanhol e editado em Portugal e “Este lado para cima”, em edição cartoneira.

O fluxo da vida num acordeão

Quando estou diante de um livro ilustrado, a pergunta é se é uma narrativa apenas para crianças ? No Japão, na França e em outros, livros ilustrados ou livros de imagens são uma tradição e seu público não é exclusivamente o infantojuvenil. O acordeão vermelho (Caleidoscópio, 2019), de Kátia Gilaberte e Luciana Grether faz pensar neste conceito.

Um rio e um acordeão são o nexo de ligação entre membros de uma família. A narradora é uma menina, que apresenta, já de cara, sua relação intrínseca com o rio: “Eu gosto de me banhar na água fresca depois das aulas, quando a estrada de terra entre a escola e a fazenda arde e quase me queima os pés. Entro no rio com os meninos de vestido e tudo, mas depois tomo o cuidado de secar bem, para tia Domingas não ralhar comigo.”

Através do relato da narradora protagonista, ficamos sabendo que a mãe dela igualmente tinha uma relação vital com o rio. E é este rio que vai causar uma perda na família. O tom para narrar esta perda é lírico. Na cultura rural, a morte é considerada um fato integrante da natureza.

Se o rio, caudaloso representa o ímpeto da vida e da morte, um estrangeiro pode trazer o renascimento. O acordeão vermelho se torna objeto de desejo do luto. É com o acordeão que o viúvo vai conversar com a amada perdida.

Mas, como a vida tem que continuar, os doces acordes do acordeão atraem uma parceria caudalosa como o rio. E assim forma uma nova família.

As aguadas de aquarela de Luciana Grether reforçam os tons quentes: o rio tem cor amarela, em contraste com o vermelho do acordeão. Os personagens foram desenhados com grafite, remetendo à cor das pedras – da resistência ?

O acordeão vermelho é uma homenagem a um tempo antigo, de valsas e modinhas. O livro traz como encarte um CD com composições de Johnanthan Malaquias, que as executa. em seu acordeão. Pernambucano do sertão, a família de Johnanthan tem tradição na música. Seu avô foi maestro de banda filarmônica e seu tio, Cacá Malaquias é um dos maiores saxofonistas do Brasil.

Kátia Gilaberte é diplomata, escritora e fotógrafa. Em 2016, publicou seu primeiro livro “Catarina e o lagarto”, ilustrado por Bruna Assis Brasil, com texto premiado pela Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantojuvenil (AEILIJ). Em 2018, publicou “Do outro lado do Rio”, pela Caleidoscópio, também com ilustrações de Bruna Assis Brasil. É uma das autoras da coletânea “Com o pé na terra”, sendo uma das organizadoras, com selo Caleidoscópios/Mulherio das Letras.

Luciana Grether é ilustradora e professora de Artes e Design da PUC-Rio e de outras escolas. Ilustra para livros, jornais, TV, projetos teatrais e musicais. Teve obras finalistas do Prêmio Jabuti, da AEILIJ e do Prêmio Biblioteca Nacional. Seus sites http://www.ilustralu.blogspot